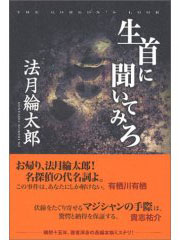

◎生首に聞いてみろ

◎生首に聞いてみろ

法月綸太郎

角川書店

【著名な彫刻家が病死した。彼が倒れる直前に完成させた、娘をモデルにした石膏像の首が切り取られ、持ち去られてしまう。悪質ないたずらなのか、それとも娘への殺人予告か。三転四転する謎に迫る名探偵・法月綸太郎の推理の行方は!?】

「う〜ん…微妙」。法月綸太郎『生首に聞いてみろ』の読後の感想を求められたら、こんな風な、まるで女子高生みたいな答え方をしてしまうのではないだろうか。

さて島田荘司を読んだ、山口雅也も泡坂妻夫も読んだ、まだ読んでいないが綾辻行人も買っている。この一連の流れは「本格もの」に対する自分なりのアプローチの一環であり、珍しくハードカバーでの読書となった法月綸太郎もここにカテゴライズするつもりで手に取った。『生首に聞いてみろ』は宝島社の2005年度「このミステリーがすごい!」の年間ベストワン作品である。

おそらく作品には力があるのだろう。二日足らずで読みきってしまったのだから言わずもなのだが、しかし楽しい読書だったかといえばそれは違うと答えたい。作者の資質なのか、この小説には匂いがない。タイトルにもあるように頚部切断という猟奇殺人を扱っていながら、血の生臭みは皆無で、戦慄も衝撃も異様なほど薄味加減だ。

作者が法月綸太郎で登場する名探偵も法月綸太郎となれば、これはエラリー・クイーンへのオマージュでもあるのだろうが、匂いがないのは、この綸太郎探偵の没個性によるところが大きいのではないか。連作での名探偵といえば、この一ヶ月足らずの間にミステリー作家たちが創造した湯川学、御手洗潔、亜愛一郎と読んできて、それぞれのキャラクターの濃度に、推理小説を探偵小説と呼ばれた時代の愛すべきレトリックを感じて楽しかったのだが、綸太郎探偵だけは最後まで風貌すらも頭に描くことはできなかった。熱心なミステリ愛好家には笑われる話かもしれないが、こちとら修行中ともいえぬ丁稚以下のミステリー好きなので、いくらクイーンへのオマージュといわれてもピンと来ないのだ。それほどこの主人公の色のなさは多いに気になった。色がないということは色気がないというのと同義なのではないか。

この法月探偵は三十代独身。本職は小説家。父親は警視庁の警視という設定で、何やら浅見光彦と似たような境遇ではあるのだが、浅見のような境遇に対するジレンマが綸太郎には希薄らしく、この親子はほどよく距離を保ちながらも捜査では伴走していく。現実的にはあり得ない話なのだろうから、もっと主人公の人物造形をエキセントリックにしてしまって、読み物としての思い切った方がよかったのではないだろうか。

話の骨としては、偶然に偶然が重なり、登場人物たちの先入観と固定概念が事件を必要以上に複雑にしているというのが物語の機軸となっており、その意味では張りめぐらされた伏線を消化することで読み手は本格ものの醍醐味を堪能できるという仕掛けなのかもしれない。

しかし、そこにインパクトはあったか、サプライズはあったのかといえば、よくわからなかった。よくわからなかったということは、インパクトもサプライズもなかったということ。残念ながら「期待が大きすぎて肩透かし」という典型の読書となってしまった。

a:1997 t:1 y:0